“Il n’y a pas de plus grande liberté que de voyager en savourant le temps”. C’est la philosophie du voyage de l’écrivain portugais Gonçalo Cadilhe.

Dans son ouvrage 1 km de Cada Vez (Note 1), l’écrivain-voyageur portugais Gonçalo Cadilhe raconte les lieux fabuleux et lointains qu’il a visités pendant 15 mois : les îles Galápagos, le Sud-est Asiatique, l’Amérique Centrale, l’Afrique Australe, la Polynésie, les Caraïbes ou l’Océanie, avec une nouvelle “philosophie du voyage”, qu’il présente dans l’introduction du livre.

«Ce livre célèbre la paresse du voyageur. Un des titres auxquels j’avais pensé au début, était A Passo de Caracol (au pas de l’escargot), en allusion à une façon de voir le monde qu’on obtient seulement en voyageant lentement. Mais il manquait à ce titre une autre composante de la paresse: l’inertie. L’escargot, aussi lent qu’il nous semble, ne cesse pas cependant d’être continuellement en mouvement. Ce livre rassemble une façon de voyager qui pour moi était en quelque sorte niée jusqu’à présent : voyager à l’arrêt.» (p. 9) (Note 2).

Dans ses voyages antérieurs, l’auteur voyageait en deux dimensions : le jour il visitait les lieux où il passait et la nuit il notait ce qu’il avait vu et connu ce jour-là, pour écrire des articles à envoyer aux journaux et aux magazines qui les lui payaient selon un contrat établi avant son départ et qui effectuaient des virements sur son compte bancaire. Par la suite, de retour chez lui à Figueira da Foz (Portugal) il en tirait un livre avec ses photos. Une espèce de travail à la chaine. «Pour le voyageur paresseux, le contraire de voyager n’est pas de rester chez soi, mais de se sentir chez soi. Le voyageur paresseux est celui qui n’est pas pressé de changer de lieu.» (p. 9).

Jusqu’à ce moment il ne pouvait jamais passer beaucoup de temps dans chaque endroit, car il avait besoin de “collecter de nouveaux endroits” puis de “vendre” ce qu’il y avait vu, dans les magazines les plus divers. «Ma carrière d’écrivain de voyage a commencé comme celle d’un vendeur d’appareils électroménagers ou d’encyclopédies des années 70. Je me déplaçais comme eux, de porte en porte (dans ce cas, la porte était celle de la rédaction de plusieurs magazines portugais) et à la place de présenter un catalogue de machines ou une collection de volumes, je présentais une liste de reportages que j’avais publiés : «Les villes coloniales du Mexique» ; «Hôtels de charme de la Riviera italienne” ; “Les plus hauts vins des Andes” ; “La région des glaciers australs” etc. » (pp. 9-10).

Dans ce livre, en parlant des lieux, il est confronté à lui-même en tant que voyageur paresseux. Il se laisse perdre sans être pressé, dans les paysages, les rencontres dues au hasard, il réfléchit sur l’histoire du lieu, sur les coutumes et les modes de vie de ses habitants. Le récit intitulé Peregrinação à orla do mundo (Pèlerinage au bord du monde), qui est présenté ici, évoque la visite de l’auteur aux Iles Galápagos (p. 89 et suivantes).

Les Iles Galápagos de Gonçalo Cadilhe

«Du hublot de l’avion, on se croit sur le point d’atterrir sur une fantaisie naturelle, une anomalie des mers du Sud, dans un territoire enchanté. C’est ainsi que les Galápagos ont été appelées pendant des générations : «Las Islas Encantadas» (les îles enchantées). Mais surgit le doute : “Enchantée” peut-être pas au sens des brochures touristiques modernes, pas au sens où elles ont du charme, comme une Garota d’Ipanema de la géographie planétaire, mais au sens d’avoir quelque chose de dérangeant et de surnaturel. Un miroir d’Alice, une frontière du monde.» (p. 89). «Les courants marins montent du fond du monde, l’Antarctique, et en rencontrent d’autres qui arrivent des paradis perdus de la Polynésie. Des éruptions volcaniques sans hâte ont créé, à des moments différents de l’Univers, chacune des îles de l’archipel. Tous sont à différents stades de leur création, tous sont différents les uns des autres et de tout le reste. Nous sommes dans un lieu unique et hors du temps. Nous devons nous rapporter d’une manière nouvelle, différente, avec le temps qui passe – qui traverse tout. Je regarde la Préhistoire avec étonnement, la vie avant la capacité humaine de l’enregistrer, la vie avant l’invention du temps. Ici, des animaux plus vieux que le Déluge Universel passent devant moi avec la pose provocante et arrogante du torero devant le taureau. Ils interpellent l’espèce humaine dans ses convictions religieuses, dans son besoin d’attribuer à une divinité toute- puissante la cause et la raison de tout ce que nous appelons « existence terrestre», «passage à travers le monde.» pp. 91-92.

Une fois mis ses pieds sur la terre, il remarque :

«Je ne trouve rien qui réconforte mes yeux: il fait chaud mais la température est froide, la lumière est forte mais les couleurs sont brunes, le sol est fertile mais la terre n’est pas incultivable – cailloux, pluie rare. Il y a une vibration mystérieuse, une sensation d’anxiété exempte d’un jugement de valeur: ni “positive” ni “négative”, elle ne rentre pas dans les options “mauvaise” ou “bonne”.» (p. 89).

Sur une plage de l’île: « Mon sens de l’intuition ne sait que faire de cette terre étrange. Je me sens étranger: “Gardons les Galápagos exempts d’espèces envahissantes” prévient l’affiche du Ministère de l’Environnement lorsque nous débarquons. Et l’équivoque est flagrant, l’ironie de la situation est évidente: les intrus, c’est nous. » (p. 90).

Photo Gonçalo Cadilhe.

Même s’il n’y a pas de vols internationaux vers les Galápagos, car on y arrive seulement de Quito, la capitale, ou de Guayaquil, la capitale économique du pays, on doit passer par les services d’immigration. L’immigration est strictement contrôlée puisque l’archipel est un parc national depuis 1959. En 1978, il fut déclaré Site du patrimoine mondial de l’UNESCO avec des règles précises : extirper les espèces envahissantes, animales et végétales, un contrôle strict pour éviter des nouvelles introductions et la limitation de la présence humaine. Le service d’immigration a pour but de diminuer le nombre de points d’accès aux Iles Galápagos, par voies aérienne et maritime, réduire de façon importante le nombre d’immigrants illégaux sur ces îles ainsi que les impacts résultant d’une croissance de population non règlementée et contrôler le nombre de touristes. Dans son récit, l’auteur rappelle avec étonnement le fait que les visiteurs reçoivent un droit d’entrée qui leur permet de rester trois mois au maximum. Le nom, la nationalité et la date du débarquement sur les îles sont soigneusement enregistrés. Le droit d’entrée est comme un billet d’entrée et coûte cent dollars.

Charles Darwin aux Iles Galápagos

Gonçalo Cadilhe parcourt la fiche de l’enquête touristique reçue dans l’avion pour noter les principales activités qu’il aimerait réaliser dans l’archipel : «plongée sportive ; défi et aventure ; calme et solitude ; randonnée ; excursion en kayak ; photographie et vidéo. La liste continue. Il manque ma bonne raison, l’activité principale que j’espère réaliser: “rendre hommage à Darwin en pèlerinage laïque.” (p. 91). En effet, le naturaliste est à l’origine de l’attraction touristique des Galápagos. Le site web sagascience du CNRS nous rappelle que “le débarquement de Charles Darwin le 17 septembre 1835 sur l’île Chatham (San Cristobal), est à l’origine de la croissante attraction touristique et donc de l’immigration pour les activités du Parc naturel et les services d’accueil des visiteurs. Le naturaliste atteint ensuite, le 23, l’île Charles, le 29 l’île Albemarle et le 8 octobre l’île James. Le 20 octobre 1835, Charles Darwin est réembarqué sur le Beagle qui se dirige vers Tahiti. En à peine plus d’un mois, il collecte 193 espèces de plantes, 26 espèces d’oiseaux terrestres, 17 espèces de coquillages, 15 de poissons de mer, 11 d’échassiers et d’oiseaux aquatiques, des reptiles, des insectes…” https://sagascience.cnrs.fr/dosdarwin/contenu/alternative/alter_etape10.html

«Darwin est arrivé à la conclusion fondamentale de la science moderne – la Bible n’a rien à voir avec la Vie. Les Galápagos sont pour un profane ce que Saint-Jacques-de-Compostelle est pour un pèlerin : la “Mecque”. » (pp. 90-91). «Iguanes marins ? Tortues géantes ? Pingouins d’Equateur ? Quelle raison et quelle cause y a-t-il dans tout cela ? Qui sait ? Darwin a essayé de le découvrir.» (p. 92). «Darwin a passé peu de temps aux Galápagos, cinq semaines sur un voyage de cinq ans. Mais cela lui a suffi pour remarquer que les mêmes pinsons y avaient des becs différents et que les mêmes tortues avaient des carapaces différentes sur des îles d’âges géologiques différents. Et il a conclu que les espèces étaient ce qu’elles sont aujourd’hui suite à un processus d’adaptation, de compétition et d’évolution: un processus logique, aléatoire, naturel mais sans intervention divine.» p. 92.

Gonçalo Cadilhe remarque que Charles Darwin a attendu vingt ans pour publier le résultat de ses études, et pas seulement pour analyser et classifier tout le matériel et toutes les notes qu’il avait ramené. Fort probablement, parce qu’il prévoyait la polémique que son livre allait provoquer. Selon une enquête Gallup de 2004, le 43% des étasuniens croient que Dieu à crée l’homme dans sa forme actuelle à un certain moment des dix mille dernières années et le 38% pense qu’il y a eu quelque évolution mais que Dieu a guidé ce processus. Donc seulement le 13% accepte la théorie de l’évolution (d’après une rapide recherche, il semblerait que ceux qui croient à la théorie de l’évolution sans intervention divine ont augmenté. Ils arrivent à 30%, mais ils sont toujours minoritaires).

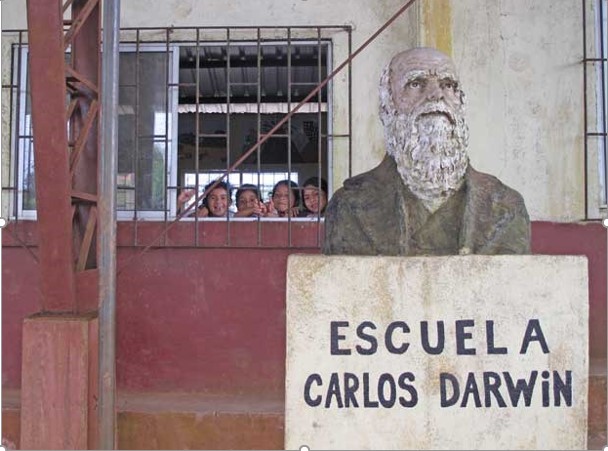

Très peu de lieux célèbrent Darwin aux Galápagos : un buste, une rue, une statue et une école. Il se dirige vers celle-ci. «L’école Charles Darwin n’est pas située dans une des deux villes principales des îles. Elle se trouve dans la petite localité El Progreso, à quelques kilomètres de Puerto Baquerizo Moreno. C’est une école périphérique, dans un village périphérique d’une île périphérique, petite communauté de 67 écoliers et 7 professeurs du niveau primaire et préparatoire. Mais c’est le seul centre d’enseignement de l’archipel qui célèbre le naturaliste.» (p. 93). «Les enfants sautent partout, joyeux et pleins de vie, mais sans aucune notion d’ordre ou de discipline. Il n’y a aucune différence entre un dessus de table ou jouer dessous ; entre laisser une porte ouverte ou sauter par une fenêtre; entre être réprimandé par la professeure et se faire caresser par elle. Je pense que j’assiste à un laboratoire d’adaptation, à une expérience dans le processus évolutif du système d’enseignement. Quel sera le résultat d’un parcours scolaire si expérimental ? Darwin serait orgueilleux de ces enfants.» (p. 93). Le directeur, Fabiàn Paez, dit que même si celle-ci est limitée, il y a une mise en valeur de la figure de Charles Darwin. Quand Gonçalo Cadilhe lui demande si l’école n’a jamais subi des pressions par les groupes religieux et les sectes évangéliques si nombreuses à Puerto Baquerizo Moreno, en particulier, et en Equateur, en général, Fabian Paez orgueilleux, répond : «Sans crainte ni faveur des églises» (p. 94).

L’école Carlos Darwin dans la localité de El Progreso.

Photo Gonçalo Cadilhe

Photo Gonçalo Cadilhe.

Photo Gonçalo Cadilhe.

«Puerto Baquerizo Moreno, la base de mon pèlerinage laïc, n’existait pas encore à l’époque de Darwin. Autrement dit, le village de 7000 habitants n’existait pas – mais c’est ici, dans cette baie, aux Galápagos, qu’il a débarqué pour la première fois. S’il y a un lieu symbolique pour l’émergence de la théorie de l’évolution, c’est ce hameau ! Je marche heureux, touché par la grâce de la Préhistoire, parmi les iguanes, les cactus et les tortues, essayant de ne pas remarquer les différentes églises : «Misión de San Francisco», «Templo de los Guerreros de Cristo», «Santos de los Últimos Días.», «Sala de la Ciencia de la Biblia» et autres congrégations évangéliques qui se battent entre elles, dans un si petit espace, pour les quelques âmes si indispensables à leur survie. Un processus de compétition, d’adaptation et d’évolution qui ferait certainement la fierté de Darwin. » (p. 94).

Photo Gonçalo Cadilhe.

L’auteur revient à la liste du questionnaire de l’avion, sur les raisons qui l’ont poussé ici. Il n’y trouve pas Hommage à Darwin en pèlerinage laïque, mais y lit Observation de la vie sauvage. «Le mot “sauvage” me semble étrange ici. Est-ce que ça fait sens ? Nous, les êtres humains, étions sauvages dans la façon dont nous avons dilapidé le patrimoine naturel des Galápagos pendant des siècles. Nous avons introduit des chiens, des chats, des rats, des chèvres et des cochons qui ont dévoré la faune et la flore locales; et nous emportions dans les bateaux tout ce que nous pouvions manger, surtout les tortues géantes, qui vivaient à bord pendant des mois.» (p. 94). « Peut-être que le mot “sauvage” a un sens pour les otaries à fourrure – non pas dans le sens de “féroce” mais de “mal poli”. Le terme “sauvage” peut être appliqué à un personnage colérique et imprévisible. Je m’amuse à observer le comportement de ces mammifères et me demande à quoi ils ressembleraient s’ils étaient humains: des vieillards grincheux. Ils enjambent le front de mer de Puerto Baquerizo Moreno, occupent les seuils des portes, marchent dans les rues, empêchent l’accès aux bateaux et sourient toujours lorsque ces intrus humains tentent de les chasser de leur propre territoire, qui est la terre au bord de la mer des Galápagos.» (p. 95). «Ce sera donc une provocation de leur part. Ou une visite au zoo: ils nous observent, comme si nous étions des animaux rares et exotiques, des espèces exotiques en exposition. Ils s’amusent, bien sûr, ils se moquent de nous, ils savent que les Galápagos sont un endroit étrange pour un être humain, fait de malentendus, de sortilèges et de vibrations mystérieuses. Ils savent que nous n’avons pas évolué pour nous adapter à cette forme de cage qu’est une île au milieu de la mer, une terre au bout du monde.» (p. 95).

Le premier malentendu date de 1535, lorsque le bateau qui transportait Tomás de Berlanga, l’évêque de Panamá, vers le Pérou, fut emporté au large des côtes de l’Amérique du Sud par le courant de Humboldt, qui le laissa dériver sur de mers jamais parcourues auparavant. Les îles ont été nommées Enchantées, dans le sens de ensorcelées par la survivance d’une vision moyenâgeuse des terres inconnues pour les Européens: un lieu démoniaque, fait de roches et de lave, sans eau potable, avec des animaux préhistoriques qui ne servaient qu’à une maigre survie en cas de désespoir absolu.

Mais les choses changent. Aujourd’hui, les Galápagos apparaissent régulièrement dans les magazines de voyage comme l’un des meilleurs endroits au monde pour plonger, l’un des plus romantiques, l’un des plus beaux. Le nombre de touristes augmente d’année en année et l’économie fragile de l’Equateur ne peut se passer de cet afflux “d’espèces envahissantes”. Pour les brochures, les guides et les sites de voyage, les Galápagos ont retrouvé leur nom d’origine d’îles enchantées. «Moi aussi j’ai mon malentendu personnel aves les Galápagos. Je n’ai jamais cru arriver au dernier paradis intact, je n’ai jamais rêvé d’être Robinson Crusoé, ni de racheter non plus l’humanité de ses excès, mais j’espérais au moins pouvoir errer librement partout. Dormir en plein air sur des plages désertes, monter et descendre des collines sans but, plonger depuis les promontoires les plus reculés, disparaître pour quelques jours dans cette nature étrange et irremplaçable. J’étais préparé à cela: sac de couchage, boîtes de conserve, pastilles de purification d’eau, chaussures de randonnée, un bloc-notes et un livre. Il ne faut pas grand-chose de plus pour qu’un voyageur se sente chez lui partout dans le monde. Mais les Galápagos sont une réserve écologique, elles sont interdites à l’espèce humaine. Ce n’est que dans deux ou trois endroits que nous sommes autorisés à nous installer, passer la nuit, rester : dans des lieux précisément humains. Les centres urbains, les marques de civilisation, la présence humaine. Ensemble, ces territoires délimités ne représentent pas le 3 pour cent du territoire total. Les 97 pour cent restants ont été déclarés parc naturel en 1959 par le gouvernement de l’Equateur. Je reste dans les centres urbains, je marche sur les sentiers balisés, je respecte les limites de la frange humaine, je reste là où je peux me sentir chez moi. Je me résigne. Comme beaucoup l’ont fait avant moi, je ravale mon malentendu personnel.» (p. 97).

Plongée dans l’île San Cristóbal.

Photo Gonçalo Cadilhe.

Signalisation du chemin fléché dont il est défendu de sortir.

Photo Gonçalo Cadilhe.

Iguane terrestre des Galápagos (Conolophus subcristatus).

Photo Gonçalo Cadilhe.

Tortue terrestre des Galápagos (Chelonoidis nigra Galápago).

Photo Gonçalo Cadilhe.

Une supérette dans le quartier de l’école Carlos Darwin.

Photo Gonçalo Cadilhe.

La pension familiale Pimampiro, à Puerto Baquerizo Moreno, rappelle la petite ville de Pirampiro dont sont issus ses propriétaires. La ville est située à une altitude de 2163 mètres, au Nord-Est de Quito. La diffusion de l’image des îles comme lieu unique a vu augmenter le nombre d’Equatoriens migrant du continent pour occuper les emplois créés par le tourisme.

Photo Gonçalo Cadilhe.

«Ma visite aux Galapagos se termine. Je m’embarque dans le désarroi, essayant de décider quelle impression je prends avec moi du limes de l’empire humain. Les impressions doivent être cohérentes, ça n’a pas de sens de jouer de manière ambivalente ou de me défendre avec cette chose maintenant à la mode, d’une manière bipolaire. Quoi qu’il en soit, est-ce que j’ai aimé ou non être venu aux Galápagos ? C’est un repère géographique, un de ces endroits par où, tôt ou tard, il faudra passer: j’ai consacré presque toute ma vie d’adulte à voyager, il était inévitable qu’un jour je finisse par venir aux Galápagos. C’est arrivé, et c’était bien.» (p. 98).

Le récit de Gonçalo Cadilhe se termine par l’observation suivante :

«J’embarque déconcerté, laissant la lisière de l’empire humain, peut-être un lieu hanté où les gens passent et les tortues y sont à jamais. J’ai aimé venir, oui; mais je suis content de partir.» (p. 100).

Présentation de l’auteur (Note 3)

Dans une longue entrevue publiée par la revue lisboète Bica, Gonçalo Cadilhe explique pourquoi, au Portugal, dans les années 80, les jeunes dans la vingtaine ne voyageaient pas et pourquoi les Portugais continuent à voyager très peu. «Parce qu’il n’y a pas d’argent. Le voyage est un bien de consommation. Pour ceux qui n’ont pas d’argent c’est un luxe, pour ceux qui en ont, c’est une banalité. Dans des régions comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Californie, que je connais bien pour le surf, il y a une énorme tradition de voyages, comme dans les pays nordiques, les Pays-Bas et l’Allemagne.» Dans ces pays «si vous en avez la possibilité (et encore une fois, c’est la question du pouvoir d’achat), pendant les trois années d’université, le samedi soir, vous travaillez à temps partiel, par exemple comme livreur de pizzas. Dans une économie forte, vous rassemblez ainsi assez d’argent pour voyager pendant un an. Dans la plupart des pays européens cela est absolument banal et donne l’habitude de voyager.»

«J’ai eu la chance de commencer le surf à l’âge de 12-13 ans, ici, à Figueira da Foz, en 1981, 1982, à une époque où très peu de personnes surfaient au Portugal et où les pompiers étaient encore appelés le dimanche après-midi, quand on pouvait voir des surfeurs dans les vagues, parce que les gens pensaient qu’ils étaient des naufragés (rires). A cette époque, Figueira da Foz se trouvait sur un itinéraire qui aujourd’hui a perdu de son importance. C’était une référence pour les surfeurs du monde entier. Il partait du Pays Basque et se terminait au Maroc, avec une série de vagues connues internationalement. Depuis les années 60, des générations de surfeurs, principalement australiens, descendaient de l’avion à Londres et lors de ce tour du monde, achetaient un minibus Volkswagen à la forme de pain de mie, dans un marché à l’extérieur de l’aéroport. Réunis par groupes de quatre, même s’ils ne se connaissaient pas auparavant, ils avaient pour but de suivre le même itinéraire: descendre au Pays Basque. De là, suivre la route qui passait par Burgos et Salamanque, entrer au Portugal par Guarda, prendre la route nationale 5 jusqu’à atteindre Aveiro, où il n’y avait pas de tradition de surf. La première grande étape de surf était Figueira da Foz, Donc j’ai grandi dans une ville qui était déjà sur la carte des surfeurs et j’ai grandi en parlant anglais avec eux, ce qui m’a permis de comprendre leur façon de voir le monde et cela m’a ouvert beaucoup d’horizons.»

Ce loisir se transforme en une passion qui ne l’abandonnera jamais. Il suit le cours de gestion d’entreprise à l’Université catholique de Porto, et il travaille comme directeur marketing dans une entreprise pendant une année. Mais, comme il commence à voyager, il devient vite un voyageur professionnel. Dans le numéro de février 1992, le magazine aujourd’hui disparu Grande Reportagem lui publie son premier récit de voyage, consacré au Mexique. Depuis, suivront des centaines de chroniques, ce qui fera de lui le “voyageur professionnel” le plus connu et le plus réputé dans un pays peu habitué aux voyages.

Entre 1996 et 2004, il se consacre exclusivement à la rédaction de reportages et de chroniques de voyages pour la presse. En 2004, il entame le voyage de sa vie, un tour du monde sans avion, en bus, en train, en bateau et même à pied. Ses rapports hebdomadaires publiés dans Expresso pendant 19 mois sont suivis par tout un pays.

Planisfério Pessoal, le livre qui les compile, a démocratisé la perception que les Portugais avaient du voyage et a changé à jamais le paradigme de l’écriture de voyage dans son pays.

Depuis, il ne s’est jamais arrêté: il a remonté l’Afrique à pied ; parcouru le temps et l’histoire sur les traces de Magellan et de saint Antoine; pendant douze mois, il a recherché, dans autant d’endroits du monde, les douze vagues parfaites, toujours dans l’intention de nous montrer La Splendeur du Monde, un livre de ses photos de voyage.

Bibliographie de l’auteur

Planisfério Pessoal (2005);

No princípio estava o mar: surf, viagens e outras inquietudes (2005);

A Lua Pode Esperar (2006);

África Acima (2007);

Nos Passos de Magalhães (2008);

Um km de Cada Vez (2009);

O Mundo é Fácil (2010);

Encontros Marcados (2011);

Um lugar dentro de nós (2012);

Passagem para o horizonte (2014);

Um dia na Terra : fotografias do quotidiano do planeta (2014);

O mundo é fácil : aprenda a viajar com Gonçalo Cadilhe (2015);

Nos passos de Santo António : uma viagem medieval (2016);

O Esplendor do Mundo (2017).

Références iconographiques

Photos de Gonçalo Cadilhe, publiées avec son autorisation.

Notes

1. Cadilhe, Gonçalo, 1 km de cada vez, Alfragide (Portugal), Oficina do Livro, 2009.

2. Les citations sont traduites du portugais par nos soins, avec l’autorisation de l’auteur.

3. Cette brève présentation de l’auteur est une synthèse (traduite et adaptée par nos soins) d’éléments biographiques publiés dans les deux articles suivants :

– Moreira, João, Gonçalo Cadilhe, Revista Bica, 2020, https://revistabica.com/goncalo-cadilhe/

– Santos, Luis J., Gonçalo Cadilhe: novo livro é “uma certa filosofia de viagem”, Lisbonne, Publico, Fugasnotícias, 13.07.2001,

http://fugas.publico.pt/Noticias/289489_goncalo-cadilhe- novo-livro-e-uma-certa-filosofia-de-viagem?pagina=-1

Gianni Hochkofler est membre du Bureau de la Société de Géographie de Genève.

Retrouvez avec la FONCTION DE RECHERCHE les nombreuses autres contributions de Gianni Hochkofler pour la Société de Géographie.